泰山贯穿山东中部,泰安市境内,绵亘于泰安市、济南市之间,古称“岱山”、“岱宗”,春秋时改称“泰山”。泰山前邻孔子故里曲阜,背依泉城济南。泰山雄起于华北平原之东,凌驾于齐鲁平原之上,东临大海,西靠黄河,南有汶、泗、淮之水,东西长约200千米,南北宽约50千米。

泰山的地质构造十分复杂,以断裂为主,其构造特点为断块掀斜抬升。既有前寒武纪形成的构造,又有中新生代发育的构造。

泰山的前寒武纪地质构造发育以多期的褶皱、断裂以及韧性剪切带为其主要特征。它们彼此叠加相互改造,构成了极其复杂的构造面貌,对它们的成因机制研究是前寒武纪地质研究的重要内容之一。

泰山是山东丘陵中最高大的山脉,地层为华北地台典型基底和盖层结构区,南部上升幅度大,盖层被风化掉了,露出大片基底——泰山杂岩,即太古界泰山群地层,其绝对年龄25亿年左右,是中国最古老的地层之一。北部上升幅度小,盖层保存着典型的华北地台上发育的古生代地层。泰山地貌分为冲洪积台地、剥蚀堆积丘陵、构造剥蚀低山和侵蚀构造中低山四大类型,在空间形象上,由低而高,造成层峦叠峰、凌空高耸的巍峨之势,形成多种地形群体组合的地貌景观。

泰山是中华民族的象征,是东方文化的缩影,是“天人合一”思想的寄托之地,是中华民族精神的家园。

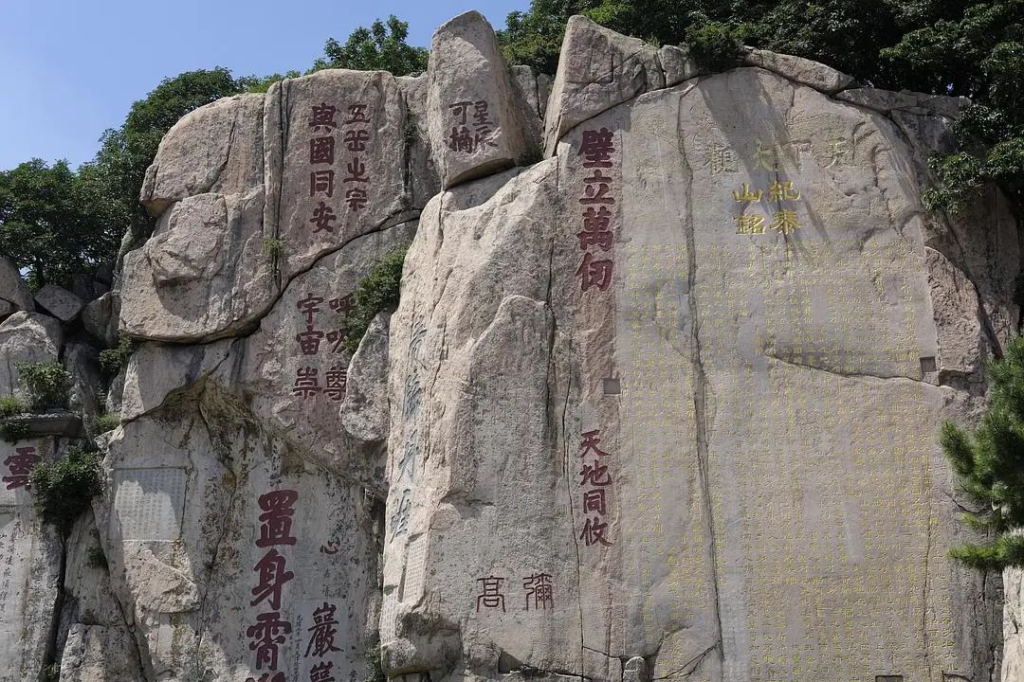

据《史记集解》所载:“天高不可及,于泰山上立封禅而祭之,冀近神灵也。”自秦始皇开始到清代,先后有13代帝王依次亲登泰山封禅或祭祀,另外有24代帝王遣官祭祀72次 。山体上留下了20余处古建筑群,2200余处碑碣石刻。我们此次地理实习也将演照典型的封禅线路开展,共同攀登泰山这一自然高地、政治高地、文化高地、精神高地。

泰山学院丁敏老师介绍

实习开始,泰山学院丁敏老师对整个实习路线进行了介绍,探讨了泰山被称为是五岳之首的原因。

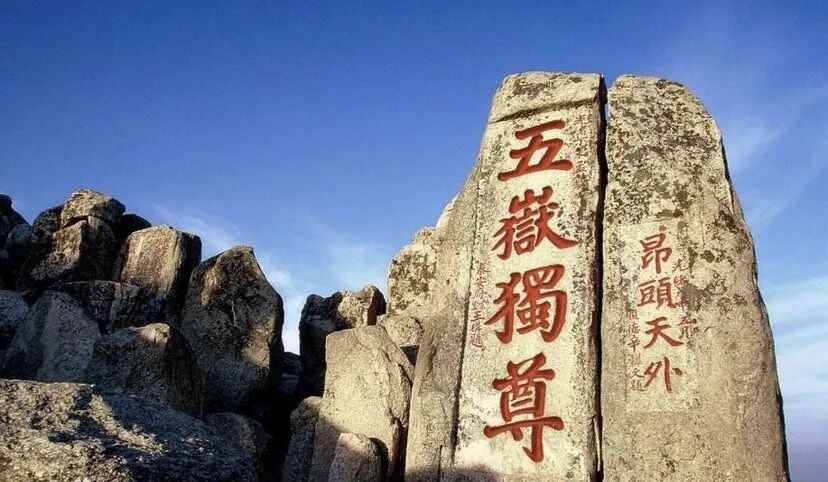

古人形容“泰山吞西华,压南衡,驾中嵩,轶北恒,为五岳之长”。中国古代神话传说中,盘古死后,头部化为泰山。据《史记集解》所载:“天高不可及,于泰山上立封禅而祭之,冀近神灵也。”古代传统文化认为,东方为万物交替、初春发生之地,故泰山有“五岳之长”、“五岳独尊”的称誉。自古以来,中国人就崇拜泰山,有“泰山安,四海皆安”的说法。古代历朝历代不断在泰山封禅和祭祀,并在泰山上下建庙塑神,刻石题字。古代的文人雅士对泰山仰慕备至。泰山宏大的山体上留下了20余处古建筑群,2200余处碑碣石刻。

泰山崛起于华北平原之东,凌驾于齐鲁平原之上,东临烟波浩淼的大海,西靠源远流长的黄河,南有汶、泗、淮之水,与平原、丘陵相对高差1300米,形成强烈的对比,因而在视觉上显得格外高大的节奏感和“一览众山小”的高旷气势;山脉绵亘100余千米,盘卧426平方千米,其基础宽大产生安稳感,形体庞大而集中则产生厚重感,大有“镇坤维而不摇”之威仪。所谓“稳如泰山”、“重如泰山”,正是其自然特征在人们生理、心理上的反映。

岱庙俗称"东岳庙"。创建于汉代,至唐时已殿阁辉煌,在宋真宗大举封禅时,又大加拓建。是历代帝王举行封禅大典和祭拜山神的地方,是泰山历史文化轴线的中心位置。

岱庙与北京故宫、山东曲阜三孔、承德避暑山庄的外八庙,并称中国四大古建筑群。岱庙还是道教主流全真派圣地,第三批全国重点文物保护单位。内建设有泰山地质博物馆。

孔子登临处位于泰山一天门北,为四柱三门式跨道石坊。泰山与曲阜“三孔”相望,都是齐鲁文化的重要组成部分,孟子曾云:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。”

坊两侧分立两碑,东为明嘉靖间济南府同治翟涛题“登高必自”碑西为巡抚山东监察御史李复初题“第一山”碑。北侧为两柱单门的“天阶”坊。背后则是“一天门”登泰山之始。

醉心园

多位于红门东部中溪沟谷内辉绿玢岩脉内,因单体形态呈柱体,故称“桶状构造”,也称“醉心石”,是世界罕见的地质景观。圆柱体呈东西向,长轴近于水平,与岩脉走向垂直。自红门到中天门出露约500余处。

单体形态为圆柱状、椭圆柱或卵形。由环核、环层、环状节理和辐射状节理四部分组成。横断面的同心圆状的环状节理十分明显,放射状节理发育不好。

岩性为辉绿玢岩。呈暗绿色,风化后变成浅褐红色。质地硬,比重大,具斑状结构,主要矿物为辉石、基性斜长石。

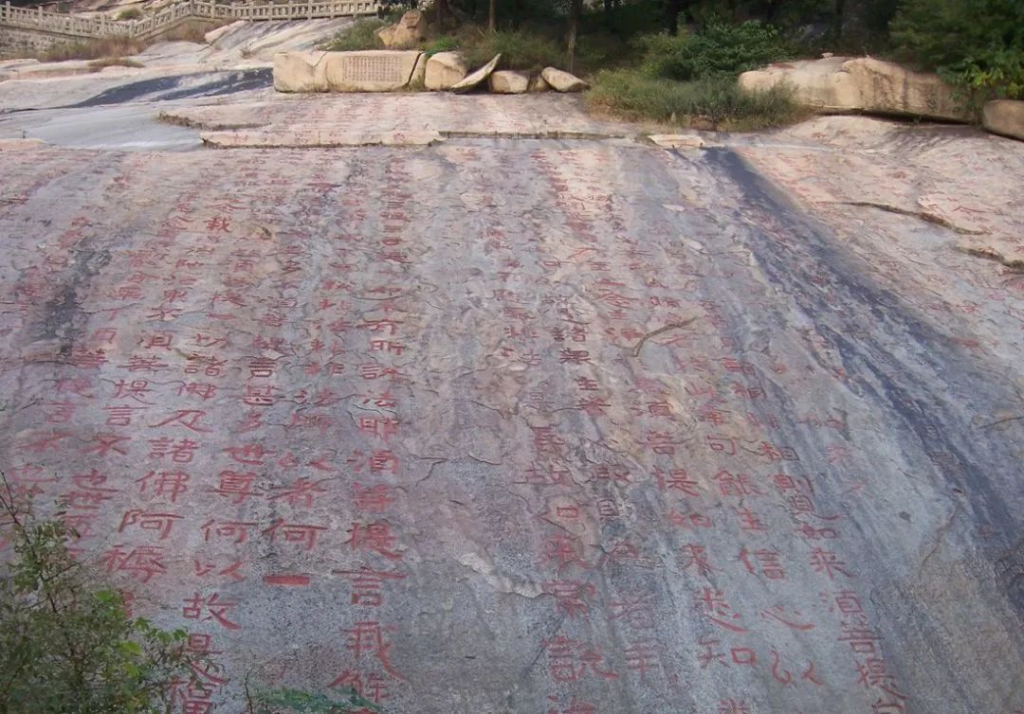

经石峪

盘道右侧山谷的谷坡有一块缓坡石屏,面积约1800平方米,上刻隶书《金刚经》经文,因而取名“经石峪”,俗称“晒经石”。经石峪是我国现存规模最大的佛经摩崖刻石。

石屏岩性为古老的黑云斜长片麻岩。属于深成侵入岩。矿物成分主要有石英、斜长石、微斜长石和少量的黑云母。质地致密而坚硬。几条比较大的北西-南东向的分布的浅色花岗质岩脉。是由热溶液侵入裂隙与两侧的黑云斜长混合花岗岩交代而成。由于断层的存在,其上的花岗岩脉有错切现象,先后发生过右行和左行的两次旋钮活动,并在断层两侧伴有牵引活动。此外,黑云斜长麻岩中有条带状黑云斜长片麻岩的残留体。

中天门

中天门峻岭阔谷,楼阁簇拥。东有中溪山突兀俏丽,可观日出,望晚霞;西有凤凰岭蜿蜓伸展,可远眺傲徕雄姿,俯视城廓新貌。伫立坊下,北瞻巍巍岱峰,众山拱立,林茂泉飞,缆车凌空,天然成画。

中天门及其周围出露的岩石主要是黑云母石英闪长岩, 它是一种深成的侵入岩。据同位素年龄测定,形成的时代为25亿年左右,是泰山比较古老的岩体之一。矿物成分主要为斜长石、石英、黑云母,以及少量的微斜长石和角闪石。岩石新鲜面的颜色为浅灰色, 有时肉红色的微斜长石含量比较多则呈红灰色。岩石的质地比较致密,粗粒结构,块状构造,风化后变得松散, 呈黄褐色。侵入岩体的规模比较大, 出露的面积比较广,除中天门外, 在登山东路两侧均有分布。在中天门的黑云母石英闪长岩的露头上, 可以见到十分典型的球形风化现象。伏虎石就是因球状风化明显、形如伏卧的老虎而得名。

中天门断层形成于中生代,自西向东经横岭、中天门、到上梨园,呈北东东向延伸,形成中天门南侧的陡坡,向西切过傲徕峰,形成大凹沟,地貌特征明显,卫片上影像清晰。在中天门景区办公楼东侧可见该断裂的露头,发育在中天门岩体的石英闪长岩中,断层带宽约50米,岩石被切割成薄板状,夹挤压透镜体,测得其走向为北东东75°,倾向南东,倾角80°。

斩云剑

面对眼前矗立着的斩云剑,丁敏老师讲述这块奇石因何而得名。

斩云剑周围的地形,是一个凹狭的地带。北高南缓上为陡坡下幽谷,斩云剑正位于谷口,每当阴天其下面幽谷聚集的云雾,沿谷底向上飞涌,到达斩云剑的谷口处,正和山上下来的冷空气相遇,随后凝聚成细雨,此时就会出现云雾消失细雨淅沥的景象。从而可知,此处的云雨变幻,不是斩云剑的神功,而是该处的特殊地貌环境以及气象变化而引起的一种云雨变幻的自然现象。前人把这块奇石摆放得如此恰到好处,并赐与其传奇式美名,可谓是泰山的一绝。

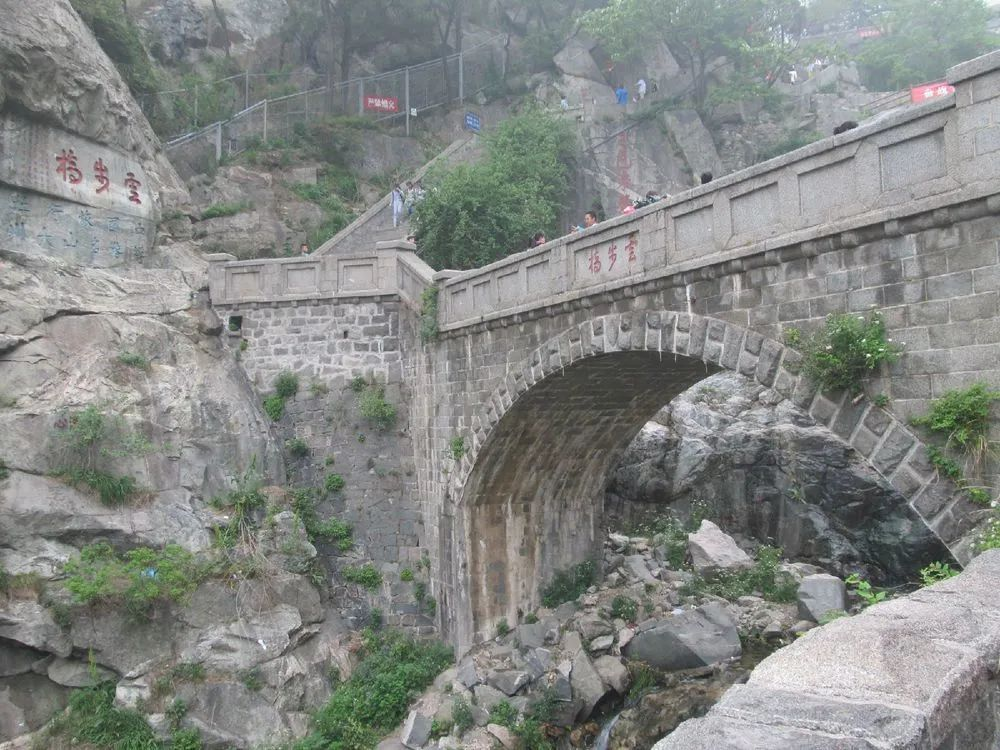

云步桥

步桥位于五松亭下,快活三里北首。这里林木茂盛山谷深幽,常为云雾笼罩,因此称为“云步桥”。

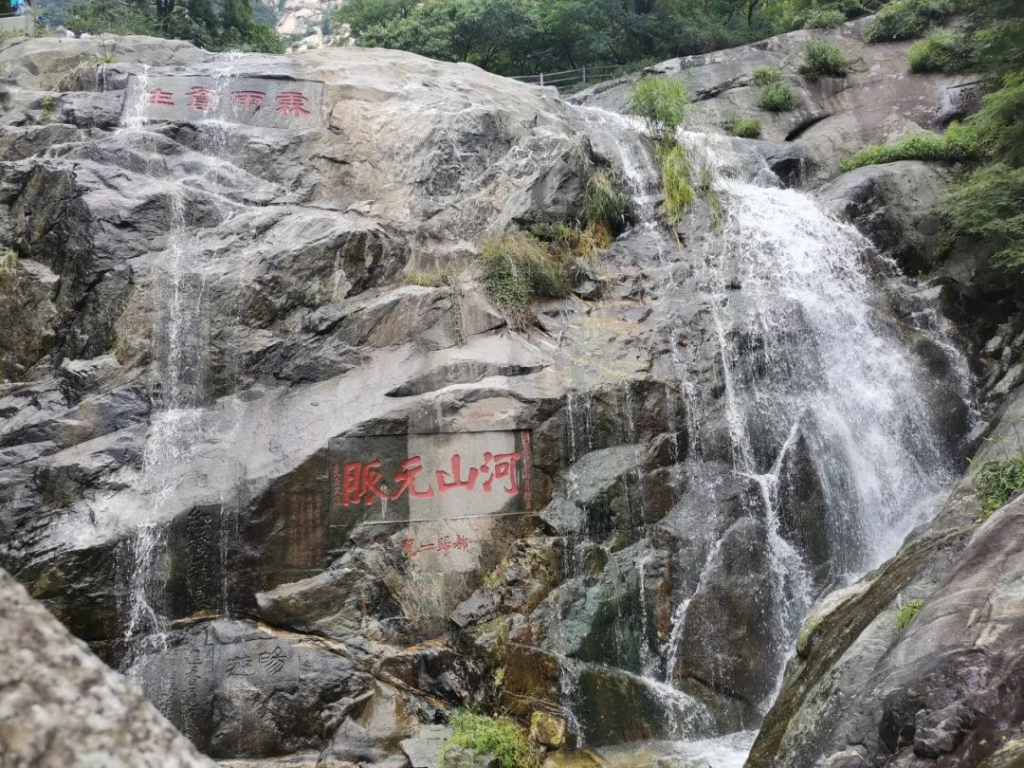

云步桥断裂形成于中生代,该断裂在云步桥北侧的五松亭处通过,断裂将石英闪长岩切割成板状,形成节理密集带,五松亭东面的山岭形成沟谷和鞍部。主断裂南侧有一条与其平行的分支断层,形成4米高的断崖,即云步桥飞瀑的所在地,此处测得断裂的走向为北东东80°,倾向南东,倾角85°,断崖两侧发育许多与断崖产状一致的剪裂面,断崖上方为御帐坪,下方为云步桥,正断层的特征十分明显。卫片影像清晰,地貌标志显著。在云步桥处可以看到众多的望府山岩体残余包体。

跨过云步桥,可以看到“霖雨苍生”四个字,喻济世泽民。清王韬《淞滨琐话.金玉蟾》:“况今当国家求才孔亟之时,何不出而霖雨苍生以一展其抱负哉?”

飞来石与五大夫松

飞来石,为五松亭下,云步桥北盘道边的一块巨石。其岩性为石英闪长岩。因长期的球状剥蚀,呈浑圆状。是对面拦住山岩体崩塌堆积盘道而保留下来的。

五大夫松。据《史记》记载,秦始皇登封泰山,中途遇雨,避于一棵大树之下,因大树护驾有功,遂封该树为“五大夫”爵位。后世讹为五株。明代万历年间,古松被雷雨所毁。清雍正年间,钦差丁皂保奉敕重修泰山时,补植五株松树,现存二株,虬枝拳曲,苍劲古拙,自古被誉为“秦松挺秀”,为泰安古八景之一。该树现已列入泰山世界文化与自然双遗产名录。

十八盘

泰山学院赵敬民老师讲解十八盘

泰山有3个十八盘之说:自开山至龙门为"慢十八",再至升仙坊为"不紧不慢又十八",又至南天门为"紧十八",共计1630余级台阶。"紧十八"西崖有巨岩悬空, 侧影似佛头侧枕,高鼻秃顶,慈颜微笑,名迎客佛。十八盘岩层陡立,倾角70至80度,在不足1公里的距离内升高400米。

泰山十八盘在对松山北,高阜之上,双崖夹道,旧称云门,今名开山,为清乾隆末年改建盘道时所辟,十八盘自此而始。是登山盘路中最险要的一段,也是泰山的主要标志之一。十八盘共有石阶1827级,倾角70°-80°,在不足1公里的距离内升高400米。远远望去,恰似天门云梯,展现泰山之雄伟。新盘口北十八盘两侧,东为飞龙岩,西为翔凤岭。两山陡立,中有峡谷,名曰一线天,名石壁谷。“

天梯倒悬”之高大挺拔和雄伟主要原因是云步桥断裂下盘的泰山北部岩体的剧烈隆起有关。两侧望府山的条带状片麻岩,垂直节理发育,耐风化能力强也有一定关系。石壁谷两侧有"天门长啸"、"层崖空谷"、"天门云梯"、"如登天际"诸刻。明朝祁承濮曾有一诗描写其景:“拔地五千丈,冲霄十八盘 。径丛穷处见,天向隙中观。……”。

当年汉武帝八登泰山,发出一连串感叹:“高矣!极矣!大矣!特矣!壮矣!赫矣!骇矣!惑矣!!”明太祖朱元璋谓泰山:“泰山根盘齐鲁兮,不知其千百里;泰山高耸入云兮,不知几千万仞”。泰山拔地通天的巍然雄姿,激发了人们登攀向上的渴求。有人说:泰山之壮美,尽在攀登中。正是在不断攀援的过程中,实现了人的本质力量;通过攀登的感受,促使人们努力进取,自强不息。

在泰山半山腰,有一段平路叫“快活三里”,游客爬累了喜欢在这里歇脚,但挑山工却一般不在此逗留,因为休息久了,再上“十八盘”就困难了。只有激荡滚石上山的劲头、爬坡过坎的豪迈,才能闯出前进的通途。

泰山是中华民族精神文化的缩影,勇于攀登的泰山精神表达了中华民族不畏艰险,为实现灿烂美景而永远进击的奋斗精神。

南天门

南天门又名三天门。位于登山盘道顶端,元初张志纯创建。游人登上南天门顿感心旷神怡,豁然开朗。李白在《游泰山六首》中就有“天门一长啸,万里清风来”的名句。

南天门为城楼式建筑。分上下两层。下层为拱形门洞,条石垒砌,券石起拱,顶铺条石,四周冰盘式出檐,拱形门洞宽上镶石匾额“南天门”贴金。两侧镶石刻对联。南天门内有小院.正殿为三灵侯殿,宋真宗东封泰山时建,祀周谏官唐良、葛雍、周武3人,后改为关帝庙。今置东岳大帝铜像。正殿前为东、西配殿.1984年重建,内供明万历年间女神铜像。

山东师范大学徐跃通老师讲解岩体侵入接触关系

侵入接触又称热接触,是岩浆上升侵入于围岩之中,经冷凝后形成的火成岩体与围岩的接触关系。

泰山是研究早前寒武纪多期次岩浆活动的理想地区。在这里可以观察到四个不同时期形成的岩体,左图从右往左分别是:望府山岩体(27.2亿年)、玉皇顶岩体(25.6亿年)、傲徕山岩体(25.2亿年)和普照寺岩体(25亿年)。各个岩体的岩性和色调差异显著易于辨认,侵入和接触界面清晰,彼此形成的先后关系明显,而且从早到晚变质作用呈逐步弱化趋势。

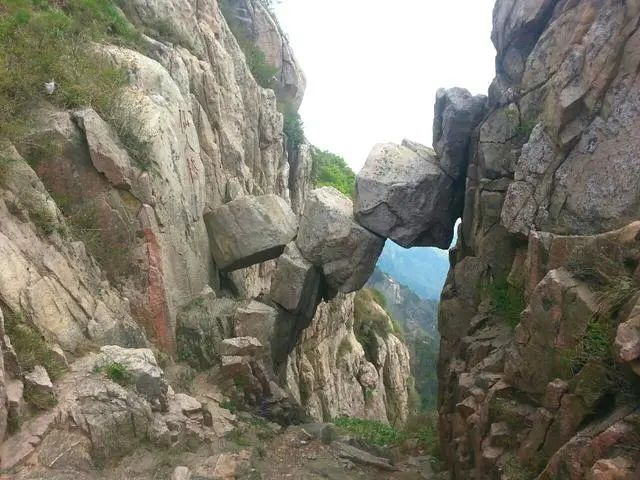

仙人桥

位于岱顶瞻鲁台的西侧。因有三块呈长方形的巨石错叠于两侧的峭壁之间,形成桥状,遂得名仙人桥。明朝有诗人赞曰:“”三石两崖断若连,空濛似接翠云烟,猿探雁过应回头,始信危桥只渡仙”。仙人桥实为岩性差异风化基础上产生的崩塌现象。

拱北石

垂直节理切割成的直立板状岩块,在风化剥蚀过程中,由于重力作用的影响,常发生崩塌和倾倒。拱北石就是原来的直立板状岩块在重力影响下发生折断和倾倒的产物,因下面有一大块岩石支撑,故其并没有完全倒伏下来。

拱北石及其周围的岩石均为粗斑片麻状二长花岗岩,浅灰微带肉红色,斑状结构,片麻状构造,主要矿物成分为斜长石、微斜长石、石英和少量黑云母。在拱北石上发育有三组不同方向的长石石英质岩脉,分布有近东西向、近南北向及北西向三组裂隙,它们对拱北石的完整性有相当大的破坏作用。

玉皇顶

玉皇顶是泰山主峰之巅,因峰顶有玉皇庙而得名。玉皇顶旧称太平顶,又名天柱峰,始建年代无考,明成化年间重修。神龛上匾额题"柴望遗风",说明远古帝王曾于此燔柴祭天,望祀山川诸神。殿前有"极顶石",上刻泰山海拔1545米,标志着泰山的最高点。极顶石西北有"古登封台"碑刻,说明这里是历代帝王登封,封禅泰山时的设坛祭天之处。东亭可望"旭日东升",西亭可观"黄河玉带"。

玉皇顶岩体(傲徕山期侵入岩)的岩性为粗斑片麻状二长花岗岩,呈带状沿北西向展布于傲徕山二长花岗岩与望府山条带状片麻岩之间,分布比较局限。岩体内有大小不等的望府山条带状黑云斜长片麻岩众多残留体。岩体主要出露于泰山主峰一带,在十八盘西侧可以看到玉皇顶岩体与望府山岩体的穿插关系。立足玉皇顶,鸟瞰泰山周围的地形特征,体会杜甫之“会当凌绝顶,一览众山小”的诗意,俯瞰泰山山文、水文的分布大势。

唐摩崖

玉皇顶盘路东侧,有峰峦绝壁如削,俗称“大观峰”,也叫“弥高岩”。上刻唐玄宗御制《纪泰山铭》,俗称唐摩崖碑。摩崖高13.3米,宽5.7米,碑文书24行,满行51字;碑额高3.95米。唐摩崖岩性为肉红色二长混合花岗岩。岩石垂直节理发育,形成了天然平坦面阔的节理面,抗风化能力很强,为石刻提供了优质板材。立于极顶,极目河山,视通千里,思接万载。

沧海似镕金

众山如点黛

泰山之行结束